千古雄文《渔樵问对》原文、译文、解析

邵雍《渔樵问对》:开悟奇文,揭示世界的终极意义

【邵雍《渔樵问对》:开悟奇文,揭示世界的终极意义】

邵雍(1011年1月21日-1077年7月27日,宋真宗大中祥符四年十二月二十五日戌时生至神宗熙宁十年七月初五日丑时卒),字尧夫,又称安乐先生、百源先生。邵雍的祖先是范阳(今河北涿州)人,幼随父迁共城百源(今河南辉县)苏门山下。后,人称雍为“百源先生”。雍青年时期即有好学之名,《宋史》记载:“雍少时,自雄其才,慷慨欲树功名。于书无所不读,始为学,即坚苦刻厉,寒不炉,暑不扇,夜不就席者数年。已而叹曰:‘昔人尚友于古,而吾独未及四方。’于是逾河、汾,涉淮、汉,周流齐、鲁、宋、郑之墟,久之,幡然来归,曰:‘道在是矣。’”遂不复出。宋仁宗皇祐元年(1049年)定居洛阳,以教授为生。与司马光、二程、吕公著等交游甚密。嘉祐七年(1062年),移居洛阳天宫寺西天津桥南,自号安乐先生。出游时必坐一小车,由一人牵拉。据《宋人轶事》说:邵雍每当“天色温凉之时,乘安车,驾黄牛,出游于诸王公家,其来,各置安乐窝一所,先生将至其家,无老少妇女良劣,咸迓于门,争前问劳,凡其家父姑妯娌婢妾有争竞,经时不决者,自陈于前。先生逐一为分别之,人人皆得其欢心。餍饫数日。复游一家,月余乃归。”宋仁宗嘉祐与宋神宗熙宁初,两度被举,均称疾不赴。邵雍病重时,程颐去看望他,问道:“从此永诀,列有见告乎?”邵雍说:“面前路径须令宽,路窄,则自无著身外,况能使人行乎?”(《宋元学案·涑水学案》)熙宁十年(1077年)卒。宋哲宗元祐中赐谥康节。邵雍与二程、周敦颐、张载,合称为“北宋五子”。著有《皇极经世》、《伊川击壤集》、《渔樵问对》等。1975年江西星子县宋墓出土《邵尧夫先生诗全集》九卷。邵雍对易经极有研究,开拓了“象数”学的领域,他“探迹索隐,妙悟神契,洞彻蕴奥,汪洋浩博,多其所自得者”(《宋史·道学传·邵雍传》)。邵雍继承并发扬了陈抟的“周易先天图说”。朱震说:“陈抟以《先天图》传种放,种放传穆修,穆修传李之才,之才传邵雍。”(《宋史·儒林五·朱震传》)朱熹则认为邵雍传自陈抟,陈抟亦有所承传:“邵子发明先天图,图传自希夷,希夷又自有所传。”(《周易参同契考异·附录》)。邵雍说:“道生一,一为太极;一生二,二为两仪;二生四,四为四象;四生八,八为八卦;八卦生六十四,六十四具而后天地之数备焉。天地万物莫不以一为本原,于一而演之以万,穷天下之数而复归于一。”(《皇极经世》卷上)朱熹对《皇极经世》极为推崇。他说:“某看康节《易》了,都看别人的不得。”(《朱子语类》卷100)朱熹将邵雍同周、张、二程和司马光并称为道学的“六先生”。《宋史·邵雍传》称:“乃事之才,受河图、洛书、宓羲八卦六十四卦图像。之才之传,远有端绪,而雍探赜索隐,妙司神契,洞彻蕴奥,汪洋浩博,多其所自得者。”程颐在《邵雍节先生墓志铭》中说:“(邵雍)德气粹然,望之可知其贤。不事表衤暴,不设防畛,正而不谅,通而不汗,清明洞彻中外……群居燕饮,笑语终日,不取甚于人。”(《明道文集》卷四)朱熹说:“程、邵之学固不同,然二程所以推尊康节者至矣。盖信其道而不惑,不杂异端,班如温公、横渠之间。”(《宋元学案·百源学案》)。

《渔樵问对》被誉为千古雄文。通过渔夫和樵夫的对话,以钓鱼为契机,讲述了利害、体用、物我、名实、治乱、观物、人天、利害、力分、易理、人物、权变、生死、小人,才正不正、择用、善恶等一系列问题,阐释了观物之道以及天地万物的化生之道,讴歌了圣人,赞颂了孔子,讨论了君子与小人的区别,目的是让樵者明白“天地之道备于人,万物之道备于身,众妙之道备于神,天下之能事毕矣”的道理,最后在关于君子、小人与善、不善以及治乱的关系的论述中作结一、 “利害”之辩

【原文】:

渔者垂钓于伊水之上。

樵者过之,弛担①息肩②,坐于磐石之上,而问于渔者,曰:“鱼可钩取乎?”

曰:“然。”

曰:“钩非饵可乎?”

曰:“否。”

曰:“非钩也,饵也。鱼利食而见害,人利鱼而蒙利,其利同也,其害异也。敢问何故?”

【注释】:

- 弛担:放下担子。

- 息肩:让肩旁得到休息。

【译文】:

有一个渔夫在伊水边垂钓。

有一个樵夫路过,放下柴担,坐在大石头上休息。他随口问渔夫:“鱼可以用鱼钩钓到吗?”

渔夫答:“可以。”

樵夫问:“如果没有鱼饵,鱼钩可以把鱼钓上来吗”

渔夫答:“不能。”

樵夫问:“把鱼钓上来的不是鱼钩,而是鱼饵。鱼为了鱼饵而被钓起,这是利于食而见于害;人为了鱼而垂钓,并把鱼钓上来,这是利于鱼而获于利。鱼和人都以食为利,这是两者的相同之处,但鱼利于食却有祸害,人利于食却无祸害,一有祸害,一无祸害,这是两者的不同之处。请问这是什么原因呢?”

【原文】:

渔者曰:“子樵者也,与吾异治,安得侵吾事乎?然亦可以为子试言之。彼之利,犹此之利也;彼之害,亦犹此之害也。子知其小,未知其大。鱼之利食,吾亦利乎食也;鱼之害食,吾亦害乎食也。子知鱼终日得食为利,又安知鱼终日不得食为害?如是,则食之害也重,而钩之害也轻。子知吾终日得鱼为利,又安知吾终日不得鱼不为害也?如是,则吾之害也重,鱼之害也轻。以鱼之一身,当人之食,是鱼之害多矣;以人之一身,当鱼之一食,则人之害亦多矣。又安知钓乎大江大海,则无易地之患焉?鱼利乎水,人利乎陆,水与陆异,其利一也;鱼害乎饵,人害乎财,饵与财异,其害一也。又何必分乎彼此哉!子之言,体也,独不知用尔①。”

【注释】:

- “体”、“用”是古典哲学中的一种辨正关系,“体”表示事物的本质、本性或本体;“用”表示事物的作用、发展变化或结果。

【译文】:

渔夫说:“你是樵夫,我是渔夫,我们所从事的行业不一样,你又怎么能了解我们渔夫的事呢?尽管如此,我还是可以尝试为你说一说。鱼之利,跟人之利其实是一样的;鱼之害,跟人之害其实也是一样的。你只是看到小的方面,尚未看到大的方面,因此,你才会说‘其利同,其害异’。 鱼以食为利,我亦以食为利;鱼因食得害,我亦因食得害。你只知道鱼一天到晚以得食为利,又怎么知道鱼一天到晚以不得食为害呢?因此,对于鱼而言,食之害重,而钩之害轻。你只知道我垂钓终日,以得鱼为利,又怎么知道我垂钓终日,若不得鱼就不为害呢?因此,就我本身而言,我之害重,鱼之害轻。鱼的整个身子都成为人的食物,因此,鱼之害大;人用整个身子去钓鱼,就为了吃到鱼,这样看来,人之害亦大。况且,假若在大江大河边上钓鱼,又怎么知道钓鱼地点的改变就不会给自己带来祸患呢?鱼以水为利,人以陆为利,水跟陆不同,但从利的角度来看,水对鱼有利,陆对人有利,两者的利是相同的。鱼为鱼饵所害,人为财物所害,鱼饵与财物不同,但从害的角度来看,鱼饵给鱼带来危害,财物给人带来危害,两者的害是相同的。既然如此,又何必在鱼与人之间分彼此呢!你说的,只是事物的本质,而不知事物的变化。”

【解析】:

以上文段为人鱼“利害”之辩。就钓鱼这件事而言,樵夫认为鱼跟人同利而异害,渔夫却认为人跟鱼同利同害。由此,人鱼之辩即是利害之辩。鱼得食能饱肚子,这是“得食为利”;鱼不得食就饿肚子,久而不得食就会饿死,这是“不得食为害”。鱼吃鱼饵,尚有可能不被鱼钩钩住,鱼不吃鱼饵,它就有可能饿肚子。因此,对鱼来说,就鱼饵与鱼钩的祸害相比,鱼饵的祸害要比鱼钩的祸害大。尽管樵夫和渔夫都认为,对鱼来说,鱼饵的祸害要比鱼钩的祸害大,但他们的立足点却是不同的:樵夫认为,因为鱼饵诱使鱼被钩住,所以鱼饵的祸害要比鱼钩的祸害大;而渔夫却认为,因为鱼得食就能生,不得食就会死,因此,鱼饵的祸害要比鱼钩的祸害大。樵夫认为,鱼以食鱼饵为利,但却因此蒙了害,人以食鱼为利,也因此而蒙了利。渔夫拿自己说事,他认为他钓到鱼固然是利,但若钓不到鱼,那岂不就是害了?既然得鱼是利,那不得鱼自然就是害了。因此,他认为,跟鱼之害相比,他的害要重一些。鱼的整个身体都会成为人的食物,既然是成为人的食物,那鱼就得丢掉性命,由此看来,鱼的祸害很大。人用整个身子去钓鱼,若能钓到还好,若钓不到,那就不止耗费时间和精力,还会影响心情,更有可能饿肚子,由此看来,人的祸害也很大。此外,假如在大江大河边上钓鱼,随时都有失足掉到水里去的危险。总而言之,人跟鱼一样,既有利,也有害。鱼有利害,人也有利害。就利而言,人跟鱼没有分别;就害而言,人跟鱼同样没有分别。因此,渔夫认为,人跟鱼同利,也同害。在文段的最后,由利害之辩而引出体用之辩。

二、“体用” 之辩

【原文】:

樵者又问曰:“鱼可生食乎?”

曰:“烹之可也。”

曰:“必吾薪济子之鱼乎?”

曰:“然。“

曰:“吾知有用乎子矣。”

曰:“然则子知子之薪,能济吾之鱼,不知子之薪所以能济吾之鱼也。薪之能济鱼久矣,不待子而后知。苟世未知火之能用薪,则子之薪虽积丘山,独且奈何哉?”

樵者曰:“愿闻其方。”

【译文】:

樵夫又问:“鱼能生吃吗?”

渔夫答:“煮熟之后可以吃。”

樵夫问:“那必然用我的柴煮你的鱼了?”

渔夫答:“当然。”

樵夫问:“那我知道了,我的柴因你的鱼而有了用处。”

渔夫答:“你虽然知道你的柴可以煮我的鱼,可你不知道你的柴为什么能煮我的鱼。柴能够煮鱼,这件事情由来已久,在你之前人们就知道。假如世人尚未知道火可以用柴薪来生,那么,即使你的柴薪堆积如山,那又有什么用呢?”

樵夫:“我愿意听你说其中的道理。”

【原文】:

曰:“火生于动,水生于静。动静之相生,水火之相息。水火,用也;草木,体也。用生于利,体生于害。利害见乎情,体用隐乎性。一性一情,圣人能成。子之薪犹吾之鱼,微火则皆为腐臭败坏,而无所用矣,又安能养人七尺之躯哉?”

樵者曰:“火之功大于薪,固已知之矣。敢问善灼物,何必待薪而后传?”

曰:“薪,火之体也。火,薪之用也。火无体,待薪然后为体;薪无用,待火然后为用。是故凡有体之物,皆可焚之矣。”

曰:“水有体乎?”

曰:“然。”

曰:“火能焚水乎?“

曰:“火之性,能迎而不能随,故灭。水之体,能随而不能迎,故热。是故有温泉而无寒火,相息之谓也。”

曰:“火之道生于用,亦有体乎?”

曰:“火以用为本,以体为末,故动。水以体为本,以用为末,故静。是火亦有体,水亦有用也。故能相济又能相息,非独水火则然,天下之事皆然,在乎用之何如尔。”

【译文】:

渔夫说:“火生于动,水生于静。动静相生,水火相息。水火为用,草木为体。用生于利,体生于害。利害显现在情实上面,体与用隐藏于性质中。有质性,有情实,圣人才能成就你的柴薪。就好比我的鱼。如果没有火烹煮,就会发臭变质,没有什么用了,又怎么能够养育人的七尺之躯呢?

樵夫问:“火的功能大于柴,我已经知道了。那为什么火易燃物还要柴引燃呢?”

渔夫答:“柴是火的本体,火是柴的应用。柴是火的本体;火是柴的应用。火没有本体,要等到有了柴然后才以柴为本体;柴没有作用,要等到有了火然后才以火为应用。因此,凡是有本体的物品,都可以焚烧。”

樵夫问:“水有本体吗?”

渔夫答:“有。”

樵夫问:“火能燃烧水吗?”

渔夫答:“火的性质,遇水后能与之对立而不能与之相随,所以灭了。水的性质,遇火后能与之相随而不能与之相对立,所以水变热了。因此有温泉而无寒火,是因为水火相息的原因。”

樵夫问:“火的功能来自于用,它也有体吗?

渔夫答:“火以用为始,以体为终,所以火是动的。水以体为始,以用为终,所以水是静的。因此,火也有体,水也有用,二者既相济又相息。不只是水火如此,天下的事物都如此,就在于你如何应用。”

【原文】:

樵者曰:“用可得闻乎?”

曰:“可以意得者,物之性也。可以言传者,物之情也。可以象求者,物之形也。可以数取者,物之体也。用也者,妙万物为言者也,可以意得,而不可以言传。”

曰:“不可以言传,则子恶得而知之乎?”

曰:“吾所以得而知之者,固不能言传,非独吾不能传之以言,圣人亦不能传之以言也。”

曰:“圣人既不能传之以言,则六经非言也耶?”

曰:“时然后言,何言之有?”

樵者赞曰:“天地之道备于人,万物之道备于身,众妙之道备于神,天下之能事毕矣,又何思何虑!吾而今而后,知事心践形之为大。不及子之门,则几至于殆矣。”乃析薪烹鱼而食之,饫(yù)而论《易》。

【译文】:

樵夫问:“如何应用呢?”

渔夫答:“通过意识感知的,是事物的本性;通过语言传达的,是事物的外在表现;通过形象观察的,是事物的形状;通过数量计算的,是事物的多少。如何应用,阐述万物的奥妙,只可意会,而不能言传。”

樵夫问:“不可以言传,你又如何知道的?”

渔夫答:“我能过知晓它的缘由,本来就不能够用语言来传达。非但我不能够用语言来把它传达出来,就连圣人,也无法用语言把它传达出来。”

樵夫问:“既然圣人无法用语言把它传达出来,那么,为什么会有六经?难道六经不是用语言传达出来的吗?”

渔夫答:“天地的规律在人身上体现得最完备,万物的规律在事物身上体现得最完备,各种奥妙的玄机在神奇莫测之处体现得最完备。此三者就把天下的道理都囊括尽了,此外,还有什么可思虑的呢?从今往后,我知道用心去感知,用形去实践是很重要的了。如果不到你这里,跟你交谈,我几乎不可能有这样的领悟。我差点就成了一个无知的人了!”于是去除柴薪,烹鱼而食,食饱后谈论《易》。

【解析】:

以上文段为体用之辩,以薪火、水火为例来进行辨析。然后,针对樵夫“用可得而闻乎”这个问题,渔夫以“可以意得,而不可以言传”作答。这在一定程度上指出了语言的局限性。最后,樵夫悟出了“天地之道备于人,万物之道备于身,众妙之道备于神”这一结论,从而懂得了“事心践形”的重要性。渔夫说得这么玄妙,樵夫体会得这么玄妙,无非是为了说明事物的应用“可以意得,而不可以言传”罢了,正因为此,所以要“事心践形”,用心去感知用,用形体去践形用,让用显现出来。

火性炎上,炎上即动,水性润下,流归于静,故说“火生于动,水生于静”。柴薪本静,燃而生火,是为“静生动”。水本动,为草木所吸,是为“动生静”。两者合起来,就是“动静之相生”。夏天天气热,雨水遂多,可视为“火长水”。水烫而含火,可视为“水革火”。两者合起来,就是“水火之相息”。草木可生火,草木为体,火为用。水润下而为草木所吸,水为用,草木为体。此即“静为体,动为用”。火利于蒸煮,水利于润泽,故说“用生于利”。草木虽吸水而长,但终被斫为柴薪,故说“体生于害”。火蒸煮而令鱼得熟,薪被焚而成灰烬,火之利与薪之害皆可见于情实,故说“利害见乎情”。薪何以能够燃烧?火何以能够蒸煮?其中的原理似乎不可见,故说“体用隐乎性”。有体用之性,有利害之情,樵夫才能够斫草木为薪。就鱼与火的关系而言,火为体,鱼为用,没有火为体,则鱼失其为食之用。就薪火的关系而言,薪为体,火为用。凡是有本体的物体,都可以焚烧。水本克火,但火可以把水加热,令水变少,甚至把水煮干,这就是火焚水。“火之性,能迎而不能随。”“水之体,能随而不能迎”。这里的“迎”、“随”不好理解,若以上下来类比之,则相对容易理解一些。火性炎上,向上而不向下,然向上者必归于下,故火必灭。水性润下,向下而不向上,故水可热。水能吸火而变热,火却无法吸水而变冷,故“有温泉而无寒火”。温泉属于水火相长,寒火属于水火相革,相长能存,相革难存。水火相长相革即是水火相息。就薪火而言,薪为体,火为用。就火本身而言,火亦有体用,火有形体,其形体即是其本体,火有作用,其作用即是其应用。火以作用为根本,以本体为末节,而火的作用显现为动,故火性动。水有形体,其形体即是其本体,水有作用,其作用即是其应用。水以形体为根本,以作用为末节,而水的形体显现为静,故水性静。何为意、言、象、数?以火为例,火的质性可以用意识去感知,火的实际情况可以用语言去传达,火的外形可以用形象去比拟,火的外形所蕴含的本质,可以用易数去推理。事物的应用奥妙难言,可以意会,不可以言传。有些东西不用意会,言传便可;有些东西可以意会,可以言传;有些东西可以意会,不可以言传。有没有东西既不可以意会,又不可以言传呢?人为万物之长,是以天地之道在人身上体现得最完备。世间万物各具形态,万物之道在万物身上体现得最完备。事物的奥妙玄幻难言,众妙之道在神秘莫测的地方体现得最完备。所谓“事心践形”,无非是用心去感知应用,用形体去践行应用,让应用显现出来罢了。

三、“物我” 之辩

【原文】:

渔者与樵者游于伊水之上。渔者叹曰:“熙熙乎万物之多,而未始有杂。吾知游乎天地之间,万物皆可以无心而致之矣。非子则孰与归焉?”

樵者曰:“敢问无心致天地万物之方?”

渔者曰:“无心者,无意之谓也。无意之意,不我物也。不我物,然后定能物物。”

【译文】:

渔、樵二人游玩于伊水之上。渔者感叹说:“世上万物之多,却不杂乱。我知道游戏于天地之间,万物都以无心来了解。如果没有你,又会有谁跟我一起回归自然呢?。”

樵夫问:“能告诉我无心了解天地万物的方法吗?”

渔夫答:“无心就是无意,无意就是不把我与物分开,然后物物相通。”

【原文】:

曰:“何谓我,何谓物?”

曰:‘以我徇物,则我亦物也;以物徇我,则物亦我也。我物皆致,意由是明。天地亦万物也,何天地之有焉?万物亦天地也,何万物之有焉?万物亦我也,何万物之有焉?我亦万物也,何我之有焉?何物不我?何我不物?如是则可以宰天地,可以司鬼神,而况于人乎?况于物乎?“

【译文】:

樵夫问:“什么是我?什么是物?”

渔夫答:“以‘我’从物,‘我’也是物;以物从‘我’,物也是‘我’。我与物一样,这样道理就明了了。天地也是万物,哪里有什么天地?万物也是天地,哪里有什么万物?万物也是‘我’,哪里有什么万物?‘我’也是万物,哪里有什么‘我’?哪个物不是‘我’?哪个‘我’不是物?像这样理解,就可以主宰天地,可以号令鬼神了。连天地、鬼神都可以主宰、号令,更何况是人呢?更何况是物呢?”

【解析】:

以上文段为物‘我’之辩。渔夫的意思是要破除执念,无心观物,这样就可以打破物‘我’界限,以物为物。不‘我’物,齐天地,合万物,这是庄子的齐物论思想,也是汉儒的“天人合一”理论。惟有齐物,惟有天人合一,才能达成人与自然的和谐。宇宙本就是一个宏大的载体,天地万物人类都只不过是其中的一份子而已。何谓“无心而致之”?譬如人到自然中去游玩,心里原不曾构想哪些景物会遇到、哪些景物会遇不到,景物只是很自然地呈现在眼前,这就是“无心而致之”。

四、“名实” 之辩

【原文】:

樵者问渔者曰:“天何依?”

曰:“依乎地。”

曰:“地何附?”

曰:“附乎天。”

曰:“然则天地何依何附?”

曰:“自相依附。天依形,地附气。其形也有涯,其气也无涯。有无之相生,形气之相息。终则有始,终始之间,其天地之所存乎?天以用为本,以体为末;地以体为本,以用为末。利用出入之谓神,名体有无之谓圣。唯神与圣,能参乎天地者也。小人则日用而不知,故有害生实丧之患也。夫名也者,实之客也;利也者,害之主也。名生于不足,利丧于有余。害生于有余,实丧于不足。此理之常也。养身者必以利,贪夫则以身殉,故有害生焉。立身必以名,众人则以身殉名 ,故有实丧焉。窃人之财谓之盗,其始取之也,唯恐其不多也。及其败露也,唯恐其多矣。夫贿之与赃,一物而两名者,利与害故也。窃人之美谓之徼,其始取之也,唯恐其不多也。及其败露,唯恐其多矣。夫誉与毁,一事而两名者,名与实故也。凡言朝者,萃名之地也;市者,聚利之地也。能不以争处乎其间,虽一日九迁,一货十倍,何害生实丧之有耶?是知争也者取利之端也,让也者趋名之本也。利至则害生,名兴则实丧。利至名兴,而无害生实丧之患,唯有德者能之。天依地,地会天,岂相远哉!”

【译文】:

樵夫问:“天依靠什么?”

渔夫答:“天依靠于地。”

樵夫问:“地依赖于什么?”

渔夫答:“地依赖于天。”

樵夫问:“那么天地又依附于什么?”

渔夫答:“相互依附。天依托于地之形,地依赖于天之气。形有边际,气无边际。有无相生,形气相息。终而有始,天地大概就存在于终始之间吧?天以它的应用为根本,以形体为末节;地以它的本体为根本,以应用为末节。知道如何求利,知道如何应用,知道如何出来,知道如何进去,这叫神。懂得何为名,懂得何为体,懂得何为有,懂得何为无,这叫圣。只有神与圣,能够参悟天地的奥秘。至于普通百姓,他们天天应用却不知道应用为何物,因此有“害生实丧”的祸患。何为“害生”?祸害产生是也。何为“实丧”?实体是也。名是实的“客舍”,利是害的“主人”。名声于不足处产生,利益于有余处丧亡。祸害于有余处产生,实体于不足处丧亡。这是常理。养育身体必须要利身之物,贪求之人却以身殉利,因此有祸害产生。立身必须要靠名声,但大家却以身殉名,而身为实,故说有“实丧”的祸害。偷窃别人财物的人叫作盗贼,盗贼在偷窃的时候,唯恐偷窃得不够多。等到事情败露了,却唯恐偷得多责罚重。接受别人的财物称为“贿”,偷窃别人的财物称为“赃”,同是财物,却有两个不同的名字,这是由于一个有利、一个有害的缘故。窃取他人美德的人称为侥幸者,侥幸者在窃取的时候,唯恐窃取得不够多,等到事情败露了,却唯恐窃取得多。正取得誉,窃取得毁,同一件事,却有两个不同的名称,这是由于名与实有所不同的缘故。大凡说到朝廷,大家都知道,那是聚名之地,而说到市集,大家也知道,那是聚利之地。如果能够不以争名夺利的心态处身朝廷或厕身闹市,那么,即便是一天之内九次升迁,或者一样货物卖出十倍价钱,也不会有“害生实丧”的祸患。由此可知,争夺是取利的发端,谦让是求名的根本。得利了,祸害就会产生;名声鹊起了,实体就会丧亡。得利了,名声鹊起了,却没有“害生实丧之患”,唯有有德之人才能如此。天依托于地,地合会于天,天与地又怎么会相距遥远呢?

【解析】:

以上文段由天地之辩引出名实之辩与利害之辩。此利害之辩重在辨析利与害之间的关系。通过名实之辩与利害之辩,指出有“害生实丧之患”的原因,进而告诫人们要不以争处世,方能在“利至名兴”的同时,不会有“害生实丧之患”。最后呼应天地之辩,以之作结。

古人认为,天与地是相连的,天在地的边界处与地相交,故说天依托于地之形。古人又认为,天地之间的气场归属于天,地粘附于此气场之气,故说地依附于天之气。道家哲学认为,有生于无。邵师则认为,无可生有,有也可生无,正如形可以令气发生改变,气也可令形发生改变。如果把无类比于气,把有类比于形,这一看法就很好理解:以气球为譬,把气球吹起来,气球的形状会发生改变,这就是气改变形,如果掐一下气球,气球的形状固然会发生改变,气球内的气也会发生改变,这就是形改变气。把气球吹起来,就好比是无生有,把气球内的气放掉,就好比是有生无。中国哲学讲求循环往复,周而复始,那就好比是一个圆一样,始而有终,终而复始。古人认为天地相连,因而天地始而有终,终而复始,就好像是存在于终始之间一样。天地皆以天之气为应用,以地之形为本体,但天重气,地重形,因此,天以应用为根本,以本体为末节,地则反过来,以本体为根本,以应用为末节。具有神识与圣智的人能过透过现象看本质,因而能够参悟天地,懂得进退,故而没有“害生实丧之患”,而普通人只能看到现象,而不能看到本质,蝇营狗苟,不知进退,故而有“害生实丧之患”。名称是实体的指称,好比是实体的寄居处,故而说名是实的“客舍”。人若不贪利,当不至于蒙害,害生于利,故说利是害的“主人”。“名生于不足”的“名”指名声,而“名实”的“名”指名称,两者有所不同。因为不足,人方求上进,以求显名,故说“名生于不足”。显名之后,绰有余裕,然后不懂惜名,肆意妄为,以致名丧,故说“得丧于有余”。所谓“饱食思淫欲”,有余之后容易放纵自我,给自己带来祸害,故说“害生于有余”。物有不足,则其实易丧,故说“实丧于不足”。养身之例用以说明害生于利,立身之例用以说明实丧于名。窃财与窃美两例皆用以说明实同而名异,有利害存乎其间,遂致有毁誉之别。惟能以不争处世,方能“利至名兴,而无害生实丧之患”。能如此两全者,“唯有德者能之。”

五、“治乱” 之辩

【原文】:

渔者谓樵者曰:“天下将治,则人必尚行也;天下将乱,则人必尚言也。尚行,则笃实之风行焉;尚言,则诡谲之风行焉。天下将治,则人必尚义也;天下将乱,则人必尚利也。尚义,则谦让之风行焉;尚利,则攘夺之风行焉。三王,尚行者也;五霸,尚言者也。尚行者必入于义也,尚言者必入于利也。义利之相去,一何如是之远耶?是知言之于口,不若行之于身,行之于身,不若尽之于心。言之于口,人得而闻之,行之于身,人得而见之,尽之于心,神得而知之。人之聪明犹不可欺,况神之聪明乎?是知无愧于口,不若无愧于身,无愧于身,不若无愧于心。无口过易,无身过难,无身过易,无心过难。既无心过,何难之有!吁,安得无心过之人,与之语心哉!”

【译文】:

渔者对樵夫说:“天下将为治世的时候,人民必然崇尚行动;天下将为乱世的时候,人民必然崇尚言论。崇尚行动,则笃实的风气就会盛行;崇尚言论,则诡谲的风气就会盛行。天下将为治世的时候,人民必然崇尚仁义;天下将为乱世的时候,人民必然崇尚利益。崇尚仁义,则廉洁、礼让的风气就盛行;崇尚利益,则争斗、掠夺的风气就盛行。夏禹、商汤、周武王,这三王都是崇尚行动的人;齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王,这五霸(另一说是指齐桓公、晋文公、楚庄王、阖闾和勾践)都是崇尚言论的人。崇尚行动必注重于仁义,崇尚言论必注重于利益。仁义与利益相比,为何相差的有多么远啊?由此可知,言谈不如身行,身行不如尽心。言谈,人们可以听得见;身行,人们可以看得见;尽心,神明可以知晓。人的聪明不可以被欺骗,更何况神的聪明?由此可知,无愧于口,不若无愧于身;无愧于身,不若无愧于心。要口言无过容易,要身行无过困难;要身行无过容易,要内心无过困难。如果内心都无过错,还有什么灾难!唉!要口言无过容易,要身行无过困难;要身行无过容易,要尽心无过困难,与之交心谈畅!”

【解析】:

以上文段为治乱之辩,由治乱之辩而引出言行之辩及义利之辩,最后总结出“言之于口,不若行之于身;行之于身,不若尽之于心”和“无口过易,无身过难;无身过易,无心过难”这两个结论,并发出无心过之人难找的慨叹。治世尚行,乱世尚言。尚行笃实,尚言诡谲。治世尚义,乱世尚利。尚义廉让,尚利攘夺。尚行入于义,尚言入于利。口言不若身行,身行不若尽心。无心过难于无身过,无身过难于无口过。

六、“观物” 之辩

【原文】:

渔者谓樵者曰:“子知观天地万物之道乎?”

樵者曰:“未也。愿闻其方。”

渔者曰:“夫所以谓之观物者,非以目观之也,非观之以目,而观之以心也;非观之以心,而观之以理也。天下之物,莫不有理焉,莫不有性焉,莫不有命焉。所以谓之理者,穷之而后可知也;所以谓之性者,尽之而后可知也;所以谓之命者,至之而后可知也。此三知也,天下之真知也,虽圣人无以过之也。而过之者,非所以谓之圣人也。夫鉴之所以能为明者,谓其能不隐万物之形也。虽然鉴之能不隐万物之形,未若水之能一万物之形也。虽然水之能一万物之形,又未若圣人之能一万物情也。圣人之所以能一万物之情者,谓其圣人之能反观也。所以谓之反观者,不以我观物也。不以我观物者,以物观物之谓也。又安有我于其间哉?是知我亦人也,人亦我也。我与人皆物也。此所以能用天下之目为己之目,其目无所不观矣。用天下之耳为己之耳,其耳无所不听矣。用天下之口为己之口,其口无所不言矣。用天下之心为己之心,其心无所不谋矣。天下之观,其于见也,不亦广乎?天下之听,其于闻也,不亦远乎?天下之言,其于论也,不亦高乎?天下之谋,其于乐也,不亦大乎?夫其见至广,其闻至远,其论至高,其乐至大,能为至广、至远、至高、至大之事,而中无一为焉,岂不谓至神至圣者乎?非唯吾谓之至神至圣者乎,而天下谓之至神至圣者乎。非唯一时之天下渭之至神至圣者乎,而千万世之天下谓之至神圣者乎。过此以往,未之或知也已。”

【译文】:

渔夫问樵夫:“你知道观察天地万物的方法吗?”

樵夫说:“不知道。愿听你讲。”

渔夫说:“所谓观物,并非以眼观物;而是以心观物;不是以心观物,而是以理观物。天下之物,无不有其理,无不有其性,无不有其命。所谓理,研究以后可以知道;所谓性,研究透彻以后可以知道;所谓命,参透以后可以知道。此三知,才是天下的真知,就连圣人也无法超过。超出此三知,也就不能称为圣人。镜子之所以能够明照万物,是因为它能够不隐藏万物的形状。虽然镜子能够不隐藏万物的形状,但不如水能化成万物的形状;虽然水能化成万物的形状,又不如圣人能够把万物的情实统一起来。圣人之所以能够把万物的情实统一起来,是因为圣人能够反观万物。所谓反观其物,就是不从‘我’的角度去观物。不从‘我’的角度去观物,而是从物的角度去观物。既然是从物的角度去观物,在观物的过程中,又怎么会有‘我’的存在呢?由此可知,我也是他人,他人也是我,我与他人都是物。这样才能用天下人的目为我目,则无所不见;用天下人的耳为我耳,则无所不闻;用天下人的口为我口,则无所不言;用天下人的心为我心,则无所不谋。如此观天下,其所见,是多么广阔啊!天涯海角,其所闻,是多么悠远啊!谈论天下,其言论,是多么高深啊!谋化天下,其所乐,是多么的至大啊?其见广阔,其闻悠远,其论高深,其谋至大,能够做到至广、至远、至高、至大,其中却没有任何人为的因素存在,这难道不可以称为至神至圣了吗?不只是我把这称为至神至圣,天下人都把这称为至神至圣。不只是一时的天下人把这称为至神至圣,千万世的天下人都把这称为至神至圣。古往今来,都是如此。”

【解析】:

以上文段讲观物之道。观物有三种观法:目观、心观、理观。目观是用眼去观,观看到的是事物的表象;心观是用心去观,观看到的是带有主观意识的事物的实质;理观是依据事物的机理去观,观看到的是不带主观意识的客观存在的事物的实质。知物有三知:知理、知性、知命。知理是指知晓事物的机理;知性是知晓事物的本性;知命是知晓事物的命数。以镜照物,物形各不相同;以水照物,物形皆相同,皆是一团影子,尽管影子的形状可能不同,但就影子本身而言,万物成为影子就是万物共同的事实了。圣人观物,能够看到万物的共通之处,因而“能一万物之情”,这其实就是庄子的齐物论思想。以物观物,泯灭了个人,因而人“我”无别,人“我”物亦无别。正因为此,万物皆一体,故而可以用天下之目观物,用天下之耳听物,用天下之口言物,用天下之心谋物。这样就可以做到见广、闻远、论高、乐大,达至至广、至远、至高、至大的境地。能够做到这一点的人就可以被称为至神至圣者,这是天下人都认同的至神至圣者,也是古往今来千万世都认同的至神至圣者。

七、“人天” 之辩

【原文】:

樵者问渔者曰:“子以何道而得鱼?”

曰:“吾以六物具而得鱼。”

曰:“六物具也,岂由天乎?”

曰:“具六物而得鱼者,人也。具六物而所以得鱼者,非人也。”

樵者未达,请问其方。

渔者曰:“六物者,竿也,纶也,浮也,沉也,钩也,饵也。一不具,则鱼不可得。然而六物具而不得鱼者,非人也。六物具而不得鱼者有焉,未有六物不具而得鱼者也。是知具六物者,人也。得鱼与不得鱼,天也。六物不具而不得鱼者,非天也,人也。”

樵者曰:“人有祷鬼神而求福者,福可祷而求耶?求之而可得耶?敢问其所以。”

曰:“语善恶者,人也;福祸者,天也。天道福善而祸淫,鬼神岂能违天乎?自作之咎,固难逃已。天降之灾,禳之奚益?修德积善,君子常分。安有余事于其间哉!”

樵者曰:“有为善而遇祸,有为恶而获福者,何也?”

渔者曰:“有幸与不幸也。幸不幸,命也;当不当,份也。一命一份,人其逃乎?”

曰:“何谓份?何谓命?”

曰:“小人之遇福,非份也,有命也;当祸,份也,非命也。君子之遇祸,非份也,有命也;当福,份也,非命也。”

【译文】:

樵夫问渔夫:“你用什么办法钓到鱼?”

渔夫答:“我用六种物具钓到鱼。”

樵夫问:“六样物品备足而钓到鱼,这难道是天意的安排吗?”

渔夫答:“六物具备而钓上鱼,是人力所为。六物具备而钓上鱼的原因,则非人力所为。”

樵夫听不明白,请渔夫指出其中的道理。

渔夫说:“六物,鱼杆、鱼线、鱼漂、鱼坠、鱼钩、鱼饵。有一样不具备,则钓不上鱼。然而六物具备而钓不上鱼,这就不是人的原因。六物品备足却钓不到鱼,这种情况是存在的,但是,六物品不备足却能钓到鱼,这种情况却是不存在的。因此具备六物,是人事。钓上钓不上鱼,是天意。六样物品不备足而钓不到鱼,这不是天意,而是人事。”

樵夫问:“人向鬼神祈祷而祈求福祉,福祉可以通过祈祷来祈求吗?祈求就可以得到吗?请讲讲其中的道理。”

渔夫答:“讲善讲恶的是人,降福降祸的是天。天之道,福佑善良的人,祸害淫邪的人,难道鬼神就能够违逆天道吗?自己作孽而引起的咎害,本来就难以逃避;上天降下的灾祸,祈禳它有什么用?修德积善,是君子的本分。哪里还有其他别的事值得作呢?”

樵夫问:“有人行善却遭遇灾祸,有人求福而得福,这是为什么?”

渔夫答:“这是因为有人幸运,有人不幸运。是幸运还是不幸运,这是命。遇与不遇,这是分。命与分,人怎么能逃脱得了呢?”

樵夫问:“什么是分?什么是命?”

渔夫答:“小人得福,这不是他的分,是他有那个命,小人应当遭遇灾祸,这是他的分,不是他命该如此。君子遭遇灾祸,这不是他的分,是他有这样的命;君子应当得福,这是他的分,不是他命该如此。”

【解析】:

以上文段讲人天之辩。以钓鱼为例,六物具不一定钓到鱼,但六物不具就一定钓不到鱼,六物具不具,这是人事;在六物具的情况下,钓不钓到鱼,这是天意。所谓“尽人事,听天命”,说的就是这个意思。由人天之辩而引出祈禳有无用处这一问题。自作之孽,本无可恕,祈禳无用;天降之灾,既降自天,祈禳何益?天道福善祸淫,君子惟行善积德而已。再由祈禳有无用处这一问题引出命分之辩。所谓命,就是命数;所谓分,就是应分。分与品性挂钩,而命却与品性无关。君子为善,应该得福,这是他的分,至于实际得不得福,那就是命了。小人为恶,应该得祸,这是他的分,至于实际得不得祸,那就是命了。

八、“利害” 之辩

【原文】:

渔者谓樵者曰:“人之所谓亲,莫如父子也;人之所渭疏,莫如路人也。利害在心,则父子过路人远矣。父子之道,天性也。利害犹或夺之,况非天性者乎?夫利害之移人,如是之深也,可不慎乎?路人之相逢则过之,固无相害之心焉,无利害在前故也。有利害在前,则路人与父子,又奚择焉?路人之能相交以义,又何况父子之亲乎?夫义者,让之本也;利者,争之端也。让则有仁,争则有害。仁与害,何相去之远也!尧、舜亦人也。桀、纣亦人也,人与人同而仁与害异尔,仁因义而起,害因利而生。利不以义,则臣弑其君者有焉,子弑其父者有焉。岂若路人之相逢,一目而交袂于中逵者哉!”

【译文】:

渔夫对樵夫说:“人与人的亲情,没有比父子的关系更亲的了;人与人的疏远,没有比路人的关系更疏的了。如果利与害在心里,父子之间就会像路人一样远。父子相亲,这是天性使然。然而,即便如此,利害尚且有可能把它夺走,更何况是不是出自天性的东西呢?利害可以把人改变到如此大的程度,能不谨慎对待呢?路人相见,匆匆而过,他们本来就没有相害之心,这是由于他们没有利害冲突的缘故。若有利害冲突,那么路人与父子,又何可选择的呢?路人能够以义相交,更何况是有亲密关系的父子呢!所谓义,是谦让之本。而利益是争夺之端。谦让则有仁义,争夺则有危害,为何仁义与危害相差这么大啊!尧、舜是人,桀、纣也是人,人与人同,而仁义与危害却不同。仁因义而起,害因利而生,求利却不讲义,就会发生臣弑君、子弑父这样穷凶极恶的事情,就好像路人相逢,一眼不相投而拼死于路途一样!”

【解析】:

以上文段又回到利害之辩上。此处的利害之辩主要不是讲利与害的关系,而是讲利害对人的影响。利害可以改变人的关系,剥夺人的天性,惟仁义能化之。利害在心,父子不是父子;仁义在心,路人不是路人。利要以义约束,否则,就会因利生害,做出不法之事。

九、“力分” 之辩

【原文】:

樵者谓渔者曰:“吾尝负薪矣,举百斤而无伤吾之身,加十斤则遂伤吾之身,敢问何故?”

渔者曰:“樵则吾不知之矣。以吾之事观之,则易地皆然。吾尝钓而得大鱼,与吾交战。欲弃之,则不能舍,欲取之,则未能胜。终日而后获,几有没溺之患矣。非直有身伤之患耶?鱼与薪则异也,其贪而为伤则一也。百斤,力分之内者也,十斤,力分之外者也。力分之外,虽一毫犹且为害,而况十斤乎!吾之贪鱼亦何以异子之贪薪乎!”

樵者叹曰:“吾而今而后,知量力而动者,智矣哉!”

【译文】:

樵夫问渔夫:“我经常扛柴,扛一百斤也伤不了我,多加十斤就伤了我,请问这是什么原因?”

渔夫答:“打柴的事情我不清楚。以我钓鱼之事论之,其理一样。我有一次钓鱼,一条大鱼上了钩,跟我较劲。我想放弃,却又舍不得;我想把大鱼扯上来,却又力有不逮。最终,在跟大鱼较量了一整天之后,我擒获了大鱼。为了这条大鱼,我差点就沉到水里,溺水身亡了。那不仅仅是身体受伤的祸患,难道没有丧命的祸患吗?钓鱼与打柴虽不一样,但因贪而受伤却是一样的。一百斤,是你力所能及的,再加十斤,则在你所能承受重量之外。力所能及之外,加一毫都是有害的,何况十斤!我贪求大鱼,你贪求重薪,在贪字上面,我们之间又有什么不同呢!”

樵夫感叹道:“从今之后,知道要量力而行,那可是明智的做法啊!”

【解析】:

以上文段为贪多之辩。所谓力分,就是力量限度。负重若是在力分之内,身体无伤;负重若是在力分之外,身体易伤。因此,做事情应该量力而行。然而,世人往往为贪念所累,超力而行,结果常常给自己造成身伤、心伤甚或丧命之殇。

十、“易理” 之辩

【原文】:

樵者谓渔者曰:“子可谓知《易》之道矣。吾也问:《易》有太极,太极何物也?”

曰:“无为之本也。”

曰:“太极生两仪,两仪,天地之谓乎?”

曰:“两仪,天地之祖也,非止为天地而已也。太极分而为二,先得一为一,后得一为二。一二谓两仪。”

曰:“两仪生四象,四象何物也?”

曰:“大象谓阴阳刚柔。有阴阳然后可以生天,有刚柔然后可以生地。立功之本,于斯为极。”

曰:“四象生八卦,八卦何谓也?”

曰:“谓乾、坤、离、坎、兑、艮、震、巽之谓也。迭相盛衰终始于其间矣。因而重之,则六十四卦由是而生也,而《易》之道始备矣。”

樵者问渔者曰:“复何以见天地之心乎?”

曰:“先阳已尽,后阳始生,则天地始生之际。中则当日月始周之际,末则当星辰始终之际。万物死生,寒暑代谢,昼夜变迁,非此无以见之。当天地穷极之所必变,变则通,通则久,故《象》言‘先王以至日闭关,商旅不行,后不省方’,顺天故也。”

樵者谓渔者曰:“无妄,灾也。敢问何故?”

曰:“妄则欺他,得之必有祸,斯有妄也,顺天而动,有祸及者,非祸也,灾也。犹农有思丰而不勤稼稿者,其荒也,不亦祸乎?农有勤稼穑而复败诸水旱者,其荒也,不亦灾乎?故《象》言‘先王以茂对时育万物’,贵不妄也。”

樵者问曰:“姤(gòu),何也?”

曰:“姤,遇也。柔遇刚也,与夬(guài)正反。夬始逼壮,姤始遇壮,阴始遇阳,故称姤焉。观其姤,天地之心,亦可见矣。圣人以德化及此,罔有不昌。故《象》言‘施命诰四方’,履霜之慎,其在此也。”

渔者谓樵者曰:“春为阳始,夏为阳极,秋为阴始,冬为阴极。阳始则温,阳极则热;阴始则凉,阴极则寒。温则生物,热则长物,凉则收物,寒则杀物。皆一气别而为四焉。其生万物也亦然。”

【译文】:

樵夫问:“你可以说是通晓《周易》的易理了。请问:易有太极,太极是何物?”

渔夫答:“无为之本。”

樵夫问:“太极生两仪,两仪指的是天地吗?”

渔夫答:“两仪是天地的始祖,并非单指天地。太极一分为二,先分出一个,是为一,后又分出一个,是为二。一和二合称两仪。”

樵夫问:“两仪生四象,四象为何物?”

渔夫答:“四象,指的是是阴阳和刚柔。有了阴阳,然后才可以生出天来;有了刚柔,然后才可以生出地来。这是建功立业的本源,并且是最大的本源。。”

樵夫问:“四象生八卦。八卦是什么?”

渔夫答:“八卦是指乾、坤、离、坎、兑、艮、震、巽这八个卦。它们依次有盛有衰,有终有始,彼盛此衰,彼终此始,循环往复。把八卦与八卦重叠,共有六十四种重叠方式,于是六十四卦就由此而产生了。至此,易理方完备。”

樵夫问渔者:“从复卦可以窥见天地往复循环的规律,这是为什么?”

渔夫答:“原先的阳气已经消尽,未来的阳气开始滋生,这是天地初生的时刻。循环到中间,就是日月开始周行的时刻,循环到末尾,就是星辰开始终了的时刻。万物的死生、寒暑的变换、昼夜的更替,如果没有天地循环往复的规律,就无法显现。当天地的阴阳之气达至穷极之时,就必然会发生变化,变化就能通畅,通畅就能长久,因此复卦的《象辞》说‘古代的君王于冬至日关闭关口,商人不行商,旅人不旅行,君主不巡察四方’,这是由于要顺应天时的缘故。。”

樵夫问:“从无妄卦可以看到灾祸。请问:这是什么原因?”

渔夫答:“虚妄就是欺骗,有欺骗就必然有祸害。有了虚妄,却能顺天而行,那么,由此而出现的祸害就不是祸害,而是灾厄。以农人为譬,假如农人心想丰收却不努力耕种,那么,他的天地就会荒芜,这就是祸害。假如农人努力耕种,但田地却由于受到水灾或旱灾的影响而荒芜,那就是灾厄。由此,无妄卦的《象辞》说‘古代的君王勉力应时,养育万物’,这就是贵在不虚妄的体现”。

樵夫问:“姤卦讲什么?”

渔夫答:“姤就是相遇。姤卦是一柔遇见五刚,这跟夬卦正好相反,因为夬卦是一柔逼赶五刚。夬卦是柔弱的逼迫强壮的,姤卦是柔弱的遇见强壮的。姤卦一阴与五阳相遇,故而称为姤卦。观察姤卦,也可以看到天地运行的规律。圣人的德行既然能够感化到天地,那就没有什么东西不昌盛了。因此,姤卦的《象辞》说‘君主施行政令,布告四方’,从姤卦开始,就要好像踩到了霜那样,小心翼翼,谨慎行事了。”

渔夫接着说:“春天是阳气开始之时,夏天是阳气极盛之时,秋天是阴气开始之时,冬天是阴气极盛之时。阳气开始,天气就温和;阳气极盛,天气就炎热;阴气开始,天气就凉爽;阴气极盛,天气就寒冷。天气温和,万物就生发;天气炎热,万物就长养;天气凉爽,万物就收敛;天气寒冷,万物就肃杀。本来是一样气,却分为了四样。由此,气生杀万物的过程也分为了生长收杀这四个阶段。”

【解析】:

以上文段讲易道。易道即易理。太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦生六十四卦。这就是天地万物的化生之道,亦即是完备的易道。按照一般的理解,太极就是阴阳未判前的状态,两仪就是由太极分判出来的阳和阴,四象就是由阳分出的少阴、老阳和由阴分出的少阳、老阴,八卦就是由四象再分阴阳而得出的八个卦,六十四卦就是由八卦和八卦两两重叠而得出的六十四个卦。不过,在邵师这里,太极、两仪和四象的含义却有所不同,太极指“无为之本”,有点类似于无极状态,两仪以一和二为名,四象则为阴阳刚柔。个人认为,说法虽然有所不同,但大体含义应该相差不大。在讲完完备的易道之后,以复卦、无妄卦和姤卦为例,阐释具体某卦的易理。复卦是十一月的消息卦,彼时一阳初生,阳气微弱,需要保养,故“先王以至日闭关,商旅不行,后不省方”。一阳始生,继而壮大,继而消亡,然后又始生。如此这般,循环往复,无有止息。这跟天地始生,日月始周,星辰始终,然后天地又始生一样,都是一个循环往复的过程。对于天地始终生,日月始周,星辰始终,然后天地又始生这个过程,我们不妨这样来理解:早晨,天亮了,天地好像分开了,这就是天地始生的过程,太阳出来了,运行一周,然后日落了,与此同时,月亮也在地球的另一面运行了一周,这就是日月始周的过程,到了晚上,星辰出来了,到早晨就隐退了,这就是星辰始终的过程。然后天亮了,天地又好像分开了,又始生了……阳气始于复卦,循环一周之后,又回到复卦。由此,从复卦可以窥探天地循环往复的运行规律。由此,万物死生、寒暑代谢、昼夜变迁这些循环往复的过程就都属于天地之道了,故亦可由复卦而见。至于穷变通久的规律,其实就是“三易”之中的变易之道。所谓“三易”,就是简易、不易、变易。无妄卦讲到灾祸问题。所谓妄,就是虚妄,即欺骗是也。所谓无妄,就是不虚妄,即不欺骗。邵师认为,灾祸分为无妄之灾和有妄之祸。人不虚妄,努力行事,却罹灾祸,这种灾祸叫作灾。人有虚妄,不努力行事,遭受灾祸,这种灾祸叫作祸。人要贵不妄,努力行事,如此则虽灾非己过。姤卦为五月的消息卦,一阴在下,五阳在上,一阴初生,与五阳相遇,这就是姤卦的姤象。阴主柔,阳主刚,阴遇阳即是柔遇刚。夬卦是姤卦的综卦,与姤卦正好相反。它是三月的消息卦,一阴在上,五阳在下,实为五阳逼一阴,要把一阴赶走,邵师说“夬始逼壮”,应该是属于笔误问题。姤卦阴阳相遇,而阴阳为天地之祖,故从姤卦亦可以窥见“天地之心”。姤卦虽是一阴遇五阳,实含有阴消阳的危机,当一阴把五阳消尽之后,就会变成坤卦,而坤卦是纯阴之卦,其初爻的爻辞是“履霜,坚冰至”,意思是说“踩到霜了,很快就有坚冰了,需要小心翼翼,谨慎行事了”,为此,处于坤卦的环境中,就需要有履霜之慎。但坤卦是由姤卦变来的,因此,当处于姤卦的环境中时,就需要有履霜之慎了。最后,在讲完复卦、无妄卦和姤卦的易理后,述说阴阳随四时变化而致令万物有生长收杀的过程。

十一、“人物” 之辩

【原文】:

樵者问渔者曰:“人之所以能灵于万物者,何以知其然耶?”渔者对曰:“谓其目能收万物之色,耳能收万物之声,鼻能收万物之气,口能收万物之味。声色气味者,万物之体也。目耳口鼻者,万人之用也。体无定用,惟变是用。用无定体,惟化是体。体用交而人物之道于是乎备矣。然则人亦物也,圣亦人也。有一物之物,有十物之物,有百物之物,有千物之物,有万物之物,有亿物之物,有兆物之物。生一一之物,当兆物之物者,岂非人乎!有一人之人,有十人之人,有百人之人,有千人之人,有万人之人,有亿人之人,有兆人之人。当兆人之人者,岂非圣乎!是知人也者,物之至者也。圣也者,人之至者也。物之至者始得谓之物之物也。人之至者始得谓之人之人也。夫物之物者,至物之谓也。人之人者,至人之谓也。以一至物而当一至人,则非圣人而何?人谓之不圣,则吾不信也。何哉?谓其能以一心观万心,一身观万身,一物观万物,一世观万世者焉。又谓其能以心代天意,口代天言,手代天工,身代天事者焉。又谓其能以上识天时,下尽地理,中尽物情,通照人事者焉。又谓其能以弥纶天地,出入造化,进退今古,表里人物者焉。噫!圣人者,非世世而效圣焉。吾不得而目见之也。虽然吾不得而目见之,察其心,观其迹,探其体,潜其用,虽亿万千年亦可以理知之也。人或告我曰:‘天地之外,别有天地万物,异乎此天地万物。’则吾不得而知之也。非唯吾不得而知之也,圣人亦不得而知之也。凡言知者,谓其心得而知之也。言言者,谓其口得而言之也。既心尚不得而知之,口又恶得而言之乎?以不可得知而知之,是谓妄知也。以不可得言而言之,是谓妄言也。吾又安能从妄人而行妄知妄言者乎!”

【译文】:

樵夫问渔夫:“人之所以为万物之灵,从哪里可以知道这一点的?”

渔夫回答:“人的目能收万物之色,耳能收万物之声音,鼻能收万物之气息,口能收万物之味道。色彩、声音、气息、味道,这是万物的本体。眼睛、耳朵、嘴、鼻子,这是人体的应用器官。本体没有固定的应用来与之对应,应用要根据情况的变化来定;应用没有固定的本体来与之对应,本体要根据情况的变化来定。本体与应用相交,于是人与万物的相交规律就完备了。然而,人也是万物的之一,圣人也是人。一个物体也是物,十个物体也是物,一百个物体也是物,一千个物体也是物,一万个物体也是物,一亿个物体也是物,一兆个物体也是物。生出一个物体来,能够抵得上一兆个物体,这个物体除了是人,还能是什么。一个人也是人,十个人也是人,一百个人也是人,一千个人也是人,一万个人也是人,一亿个人也是人,一兆个人也是人。生出一个人来,能够抵得上一兆个人,这个人除了是圣人,还能是什么人呢?由此可知,人是物的极致者,圣人是人的极致者。物的极致者,才可以称为物中之物;人的极致者,才可以称为人上之人。所以物的至极为至物,人的至极为至人。人是达至最完备状态的物,假如他同时又是达至最完备状态的人,那他不就是圣人吗?若是有人说他不是圣人,我是不相信的。为什么呢?他能从一人之心观看到万人之心,能从一人之身观看到万人之身,能从一样事物观看到万事万物,能从一个世代观看到万个世代;他又能够心与天通,体察天意,口与天感,代天传言,手与天应,巧代天工,身与天同,代天行事;他还能够上识天时,下穷地理,中尽物情,通彻人事;他还能够综括天地,在造化之中出入,在今古之中进退,贯通人物的表里。唉!圣人并非世世代代都会出现。我没办法亲自见到圣人。尽管我没办法亲眼见到圣人,但我可以窥察他的心思,观看他的形迹,探寻他的本体,专注于他的应用,这样我就可以推知他的存在了,即便是他跟我相隔万年甚至亿年,我也可以依据他的存在之理来推知他的存在。也许,有人会告诉我:‘天地之外,另有天地万物,跟这里的天地万物不同。’这个人所说的到底是真的还是假的,我不得而知。不只是我不得而知,圣人也不得而知。凡是讲述所知,那所知都是讲述者的心能够知道的。凡是讲什么话,那话都是讲话者的嘴能够讲得出来的。既然心还不得而知,嘴又怎么能够讲得出来呢?心里不知道而说知道的,叫做妄知。嘴说不清而又要说的,叫做妄言。我又怎么能够像妄人那样妄知、妄言呢?”

【解析】:

以上文段先由人灵于万物这一说法而引出人物之辩,其中又回到体用之辩上,由“体用交”而得出“人物之道于是乎备”这一结论。此处的“人物之道”应该是指人与物的相交规律。例如:人的眼睛可以看河流,看树木,看飞鸟……其中每看一样东西,人就通过眼睛与该样东西建立了相交关系。人通过耳朵、嘴和鼻子与万物建立相交关系的情况可以依次类推。物为本体,人之器官为用。花可以用眼睛看,也可以用鼻子闻,若是要知晓形状,就用眼睛看,若是要知晓气息,就用鼻子闻,这就是“体无定用,惟变是用”的例子。眼睛可以看花朵,也可以看叶子,若是需要知道花朵的形状,就看花朵,若是需要知道叶子的形状,就看叶子,这就是“用无定体,惟化是体”的例子。接着,由人物之辩而引出圣人话题,着力描述圣人的特征及能力。按照渔夫的描述,人是物之极致者,而圣人则是人之极致者。圣人无所不知,无所不能,可谓是全知全能。很明显,这是理想化的人物,现实生活中是不存在的。圣人不世出,难以看见,但他有固定的存在特征,可以依据他的存在之理而推知他的存在。最后,批判妄知、妄言。所谓妄知,就是把还没有办法知晓的东西当成所知。所谓妄言,就是把还没有办法言说的东西拿来言说。持妄知、妄言的人就是妄人。

【原文】:

渔者谓樵者曰:“仲尼有言曰:殷因于夏礼,所损益可知也;周因于殷礼,所损益可知也。其或继周者,虽百世可知也。夫如是,则何止于百世而已哉!亿千万世,皆可得而知之也。人皆知仲尼之为仲尼,不知仲尼之所以为仲尼,不欲知仲尼之所以为仲尼则已,如其必欲知仲尼之所以为仲尼,则舍天地将奚之焉?人皆知天地之为天地,不知天地之所以为天地。不欲知天地之所以为天地则已,如其必欲知天地之所以为天地,则舍动静将奚之焉?夫一动一静者,天地至妙者欤?夫一动一静之间者,天地人至妙者欤?是知仲尼之所以能尽三才之道者,谓其行无辙迹也。故有言曰:‘予欲无言’,又曰:‘天何言哉!四时行焉,百物生焉。’其此之谓与?”

【译文】:

渔夫对樵夫说:“孔子说:‘殷朝的礼仪因袭夏朝的礼仪,减少了哪些礼节,增加了哪些礼节,这是可以知道的;周朝的礼仪因袭殷朝的礼仪,减少了哪些礼节,增加了哪些礼节,这是可以知道的。以后或许出现有代周而立的朝代,那个朝代即便是距离我有一百个世代那么遥远,它的礼仪还是可以知道的。’像孔子说的这样,可以知道的礼仪又何止是一百个世代之后的礼仪呢?就算是一千个世代、一万个世代、一亿个世代之后的礼仪,也是可以知道的。人们都知道孔子就是孔子,但却不知道孔子之所以能够成为孔子的原因。不想知道孔子之所以能够成为孔子的原因也就罢了,如果一定想要知道孔子之所以能够成为孔子的原因,那么,就必须到天地之中去寻找答案,如果弃天地于不顾,又能到哪里去寻找答案呢?人们都知道天地就是天地,但却不知道天地之所以能够成为天地的原因。不想知道天地之所以能够成为天地的原因也就罢了,如果一定想要知道天地之所以能够成为天地的原因,那么,就必须到动静之中去寻找答案,如果弃动静于不顾,又能到哪里去寻找答案呢?一动一静,不是天地的奧妙又是什么呢?然而在这一动一静之间,不就是天地人三者中奥妙的奥妙吗。由此可知,孔子之所以能够穷尽天地人三才之道,是由于他行事没有留下痕迹。所以孔子说:‘我什么也没说。’又说:‘天何尝说过话!四时自然依序更替,百物自然生长。’难道说的不是这个道理吗?”

【解析】:

以上文段借用孔子关于礼仪的言论为开端,对孔子进行赞颂,邵师认为,孔子之所以伟大,是因为他能够穷尽天地人三才之道,顺应自然,“行无辙迹”。很明显,邵师为了论述的需要,把孔子改造成了具有道家思想的人物,而不再是那个“知其不可而为之”的儒家圣人了。

十二、“权变” 之辩

【原文】:

渔者谓樵者曰:“大哉!权之与变乎?非圣人无以尽之。变然后知天地之消长,权然后知天下之轻重。消长,时也;轻重,事也。时有否泰,事有损益。圣人不知随时否泰之道,奚由知变之所为乎?圣人不知随时损益之道,奚由知权之所为乎?运消长者,变也;处轻重者,权也。是知权之与变,圣人之一道耳。”

【译文】:

渔夫对樵夫说:“圣人真是伟大啊!权衡与变化,惟有圣人能够穷尽它们的情实。有变化,然后才能知道天地之气的消长情况;有权衡,然后才能知道天下之物的轻重情况。消长随时节而变,轻重随事物而定。时节有否闭的时候,也有通泰的时候;事物有减损的情况,也有增益的情况。圣人如果不知道随着时节的变换而有否闭和通泰的变化这个规律,又怎么知道变化所起的作用呢?圣人如果不知道随着事物的不同而有减损和增益的区别,又怎么知道权衡所起的作用呢?令消长得以发生的,是变化;令轻重得以区分的,是权衡。由此可知,权衡与变化,都是圣人的一体之道的体现。”

【解析】:

以上文段为权变之辩。权为权衡,变为变化。惟有权衡,方知轻重;惟有变化,方能消长。轻重随物而定,消长随时而变。

十三、“生死” 之辩

【原文】:

樵者问渔者曰:“人谓死而有知,有诸?”

曰:“有之。”

曰:“何以知其然?”

曰:“以人知之。”

曰:“何者谓之人?”

曰:“目耳鼻口心胆脾肾之气全,谓之人。心之灵曰神,胆之灵曰魄,脾之灵曰魂,肾之灵曰精。心之神发乎目,则谓之视;肾之精发乎耳,则谓之听;脾之魂发乎鼻,则谓之臭;胆之魄发乎口,则谓之言。八者具备,然后谓之人。夫人也者,天地万物之秀气也。然而亦有不中者,各求其类也。若全得人类,则谓之曰全人之人。夫全类者,天地万物之中气也,谓之曰全德之人也。全德之人者,人之人者也。夫人之人者,仁人之谓也。唯全人,然后能当之。人之生也,谓其气行,人之死也,谓其形返。气行则神魂交,形返则精魄存。神魂行于天,精魄返于地。行于天,则谓之曰阳行;返于地,则谓之曰阴返。阳行则昼见而夜伏者也,阴返则夜见而昼伏者也。是故知日者月之形也,月者日之影也。阳者阴之形也,阴者阳之影也。人者鬼之形也,鬼者人之影也。人谓鬼无形而无知者,吾不信也。”

【译文】:

樵夫问渔夫:“人死后有灵魂存在,有这种事么?”

渔夫答:“有。”

樵夫问:“从哪里知道有?”

渔夫答:“从人那里知道。”

樵夫问:“具备什么条件才能称为人?”

渔夫答:“眼睛、耳朵、鼻子、嘴、心、胆、脾、肾这八个部位的气全备,就称为人。心的灵气称为神,胆的灵气称为魄,脾的灵气称为魂,肾的灵气称为精。(中医认为:心之灵称神,肝之灵称魂,脾之灵称意,肺之灵称魄,肾之灵称精。邵师有不同的见解,不知原文有误?还是有何深意?——译者注)心的神从眼睛显现,称为视;肾的精从耳朵显现,称为听;脾的魂从鼻子显现,称为臭;胆的魄从嘴显现,称为言。八个部位的气全部具备,然后才称为人。人,禀天地万物之秀气而生。然而也有缺少某一方面的人,各归其类。如果各方面都齐全的人,则称为全人。全人得万物中和之气,则称为全德之人。全德之人,为人中之人。人中之人,则是仁人之称。唯有全人,才配得上仁人的称号。人活着的时候,叫做阳气运行。人死了,就是形体返还。气行则神魂交,形返则精魄存。神魂行于天,精魄返于地。行于天,称之为阳行,返于地,称之为阴返。阳行于白天而夜间潜伏,阴返于夜间而白天潜伏。由此可知,太阳是月亮的形状,月亮是太阳的影子,阳者是阴者的形状,阴者是阳者的影子,人是鬼的形状,鬼是人的影子。人们说,鬼没有形状,没有灵魂,我不相信。”

【解析】:

以上文段就人死后是否有知这一问题展开论述。邵师认为,人禀天地万物的秀气而生,生而气行,死而形返,气行而神魂交,形返而精魄存,是以人死而有知。

十四、“小人” 之辩

【原文】:

樵者问渔者曰:“小人可绝乎?”

曰: “不可。君子禀阳正气而生,小人禀阴邪气而生。无阴则阳不成,无小人则君子亦不成,唯以盛衰乎其间也。阳六分,则阴四分;阴六分,则阳四分。阳阴相半,则各五分矣。由是知君子小人之时有盛衰也。治世则君子六分。君子六分,则小人四分,小人固不能胜君子矣。乱世则反是,君君,臣臣,父父,子子,兄兄,弟弟,夫夫,妇妇,谓各安其分也。君不君,臣不臣,父不父,子不子,兄不兄,弟不弟,夫不夫,妇不妇,谓各失其分也。此则由世治世乱使之然也。君子常行胜言,小人常言胜行。故世治则笃实之士多,世乱则缘饰之士众。笃实鲜不成事,缘饰鲜不败事。成多国兴,败多国亡。家亦由是而兴亡也。夫兴家与兴国之人,与亡国亡家之人,相去一何远哉!”

【译文】:

樵夫问渔夫:“小人可以让他绝迹吗?”

渔夫答:“不能。君子禀阳正气而生,小人禀阴邪气而生。无阴则阳不生,无小人则君子不生,只有盛衰的不同。若以十分来算,阳六分,则阴四分;阴六分,则阳四分。阴阳各半,则各占五分。由此而知,君子与小人各有盛衰之时。治平之世,君子占六分。君子占六分,小人就占四分,在这样的情况下,小人势力不能战胜君子的势力。混乱之世则与治平之世相反。君安君位,臣安臣位,父安父位,子安子位,兄安兄位,弟安弟位,夫安夫位,妻安妻位,这就叫各安其分。君不安君位,臣不安臣位,父不安父位,子不安子位,兄不安兄位,弟不安弟位,夫不安夫位,妻不安妻位,这就叫各失其分。这是由世治、世乱所造成的不同结果。君子行多于言,小人言多于行。因此治平之世笃实之人居多,混乱之世巧饰之人居多。人若笃实,很少不成事;人若巧饰,很少不败事。成事多,国家就兴旺;败事多,国家就会灭亡。同理,家庭亦由成多而兴,因败多而亡。兴国、兴家之人与亡国、亡家之人相比,两者的差距是多么大啊!”

【解析】:

以上文段由樵夫之问而引出君子、小人之辩。邵师认为,无小人,不足以成君子。惟君子胜于小人,则世治而兴国、兴家;若小人胜于君子,则世乱而亡国、亡家。

十五、“才正不正” 之辩

【原文】:

樵者问渔者曰:“人所谓才者,有利焉,有害焉者,何也?”

渔者曰:“才一也,利害二也。有才之正者,有才之不正者。才之正者,利乎人而及乎身者也;才之不正者,利乎身而害乎人者也。”

曰:“不正,则安得谓之才?”

曰:“人所不能而能之,安得不谓之才?圣人所以异乎才之难者,谓其能成天下之事而归之正者寡也。若不能归之以正,才则才矣,难乎语其仁也。譬犹药疗疾也,毒药亦有时而用也,可一而不可再也,疾愈则速已,不已则杀人矣。平药则常日而用之可也,重疾非所以能治也。能驱重疾而无害人之毒者,古今人所谓良药也。《易》曰:‘大君有命,开国承家,小人勿用。’如是,则小人亦有时而用之。时平治定,用之则否。《诗》云:‘它山之石,可以攻玉。’其小人之才乎!”

【译文】:

樵夫问:“人们所说的才华,有利,也有害,这是为什么?”

渔夫答:“才华是一,利害是二,才华有利有害,这是一分为二。才华有正与不正之分。才华正,利于人,亦利于己。才华不正,虽利于己,却害于人。”

樵夫问:“才华若不正,怎么还能称为才华?”

渔夫答:“别人没这个能力,他有这个能力,怎么不能称为才华?圣人之所以叹息有才华的人难遇,是因为能够成就天下的事业而又能够归于正道的人很少。如果不能令其归于正道,虽有才华,但很难说他是仁人。譬如以药医病,有时候也用到毒药医病,但毒药只可以偶尔使用,不能反复使用,疾病一旦痊愈,就要迅速停止使用毒药,若不停止使用毒药,毒药就会毒死人。普通的药在遇到小病的情况下使用是可以的,但遇到重病的情况,它就没办法医治了。能够医治重病而又没有害人的毒性的,这样的药古往今来的人都称为良药。《易经·师卦》上六爻的爻辞说:‘战争胜利,班师回朝,天子颁布封赏令,封赏诸侯,令他们拥有邦国,又封赏卿、大夫,令他们享有采邑。小人不得任用为官。’由此可知,有时候也会用到小人。不过,治平之世,用小人就不好。《诗经·小雅·鹤鸣》有言:‘它山之石,可以攻玉。’诗句所讲的就是小人的才华吧!”

【解析】:

以上文段为才正与不正之辩,其中又牵扯到利害之辩。有才而行正道,利人利己;有才而行不正之道,利己害人。举用药医病为例,说明正才常用而不正之才少用,仅有时用之而已。

十六、“择用” 之辩

【原文】:

樵者谓渔者曰:“国家之兴亡,与夫才之邪正,则固得闻命矣。然则何不择其人而用之?”

渔者曰:“择臣者,君也;择君者,臣也。贤愚各从其类而为。奈何有尧舜之君,必有尧舜之臣;有桀纣之君,而必有桀纣之臣。尧舜之臣,生乎桀纣之世,桀纣之臣,生于尧舜之世,必非其所用也。虽欲为祸为福,其能行乎?夫上之所好,下必好之。其若影响,岂待驱率而然耶?上好义,则下必好义,而不义者远矣;上好利,下必好利,而不利者远矣。好利者众,则天下日削矣;好义者众,则天下日盛矣。日盛则昌,日削则亡。盛之与削,昌之与亡,岂其远乎?在上之所好耳。夫治世何尝无小人,乱世何尝无君子,不用则善恶何由而行也。”

【译文】:

樵夫问渔夫:“国家的兴亡和才华的正与不正,我已经听你讲述过了。可是,为什么不选择合适的人来任用呢??”

渔夫答:“选择臣子的,是君主;选择君主的,是臣子。贤人和愚人各自依从各自的类别而行各自的事。令人无可奈何的是,有什么样的君主,就会有什么样的臣子。有尧舜那样的君主,就有像尧舜那样的臣子;有桀纣那样的君主,就有像桀纣那样的臣子。假若像尧舜那样的臣子,出生在桀纣的世代,或者像桀纣那样的臣子,出生在尧舜的世代,就一定会不为君主所用。既然不为所用,就算想为祸,或者为福,难道就可以吗。在上者所喜欢的,在下者必然也喜欢。这就好比人的影子和声音的回响,影子随人,回响随声,是自然而然的存在,难道还需要逼迫或者引导才会这样吗?在上者讲义,在下者就一定讲义,而不讲义的人就会随之远离;在上者讲利益,在下者就一定讲利益,而不讲利益的人就会随之远离。讲利益的人多,天下就会日渐削弱;讲义的人多,天下就会日渐兴盛。日渐兴盛就会荣昌,日渐削弱就会灭亡。兴盛与削弱、荣昌与灭亡,其间的距离难道遥远吗?关键是看在上者的所好究竟是义还是利罢了。治平之世何尝无小人?混乱之世何尝无君子?不用君子,善行如何能够推广?不用小人,恶行如何能够壮大。”

【解析】:

以上文段讲择用问题。君择臣,臣亦择君。有怎样的君主,就有怎样的臣子。君好义,则义者聚,国得繁而昌;君好利,则利者聚,国得削而亡。

十七、“善恶” 之辩

【原文】:

樵者曰:“善人常寡,而不善人常众;治世常少,乱世常多,何以知其然耶?”

曰:“观之于物,何物不然?譬诸五谷,耘之而不苗者有矣。蓬莠不耘而犹生,耘之而求其尽也,亦未如之何矣。由是知君子小人之道,有自来矣。君子见善则喜之,见不善则远之;小人见善则疾之,见不善则喜之。善恶各从其类也。君子见善则就之,见不善则违之;小人见善则违之,见不善则就之。君子见义则迁,见利则止;小人见义则止,见利则迁。迁义则利人,迁利则害人。利人与害人,相去一何远耶?家与国一也,其兴也,君子常多而小人常鲜;其亡也,小人常多而君子常鲜。君子多而去之者,小人也;小人多而去之者,君子也。君子好生,小人好杀。好生则世治,好杀则世乱。君子好义,小人好利。治世则好义,乱世则好利。其理一也。”

钓者谈已,樵者曰:“吾闻古有伏羲,今日如睹其面焉。”拜而谢之,及旦而去。

【译文】:

樵夫问:“善人常少,不善之人常多;治平之世常少,混乱之世常多。从哪里可以知道这一点?”

渔夫答:“从事物上察看,哪样事物不是这样?以五谷为例,即使杂草不除,谷物还是会生长的,尽可能根除尽杂草,其收成也不一定就丰收。由此可知,君子之道与小人之道,有其自然之理。君子看见善行就喜欢,看见不善之行就远离;小人看见善行就憎恶,看见不善之行就喜欢。善和恶各自依从各自的类别。君子看见善行就亲近它,看见不善之行就违逆它;小人看见善行就违逆它,看见不善之行就亲近它。君子看见义举就迁变,看见利益就停下;小人看见义举就停下,看见利益就迁变。迁变于义就利于人,迁变于利就害于人。利于人与害于人,两者相差何其远?家庭与国家是一体的,它们兴旺的时候,君子常多而小人常少;它们灭亡的时候,小人常多而君子常少。君子多却离君子而去的,是小人;小人多却离小人而去的,是君子。君子喜欢护生,小人喜欢杀生。喜欢护生,世界就治平;喜欢杀生,世界就混乱。君子讲义,小人讲利。治平之世讲义,混乱之世讲利。这些论述所包含的道理,其实是一样的。”

渔夫讲完了。樵夫说:“我听说古代有伏羲氏,今天看见你,我就好像是看见了伏羲氏。”于是拜谢渔夫,等到天亮樵夫就离开了。

【解析】:

以上文段就善与不善及治乱问题展开论述,在论述的过程中,又回到君子与小人之辩以及义利之辩上来。最后得出的结论就是:世治与君子、善、义相关联,而世乱则与小人、不善、利相关联。

纵观整篇文章,渔夫主要讲述了以下内容:

1.人鱼之辩,即利害之辩。此利害之辩重在辨析人与鱼的利害是否相同。通过辨析,得出人与鱼同利同害这一结论。

2.由薪火之辩而引出水火之辩,合而为体用之辩。在体用之辩后,针对樵夫“用可得而闻乎”这个问题,渔夫以“可以意得,而不可以言传”作答。最后,樵夫悟出了“天地之道备于人,万物之道备于身,众妙之道备于神”这一结论,从而懂得了“事心践形”的重要性。

3.物我之辩。破除执念,无心观物,这样就可以打破物‘我’界限,以物为物。不‘我’物,齐天地,合万物,这样就可以达成人与自然的和谐。

4.由天地之辩而引出名实之辩与利害之辩。此利害之辩重在辨析利与害之间的关系。世人有“害生实丧之患”,惟不以争处世,方能在“利至名兴”的同时,不会有“害生实丧之患”。能如此两全者,“唯有德者能之”。

5.治乱之辩,由治乱之辩而引出言行之辩及义利之辩,最后总结出“言之于口,不若行之于身;行之于身,不若尽之于心”和“无口过易,无身过难;无身过易,无心过难”这两个结论。

6.观物之道。观物有三种观法:目观、心观、理观。知物有三知:知理、知性、知命。人“我”无别,人“我”物亦无别,万物皆一体,可以用天下之目观物,用天下之耳听物,用天下之口言物,用天下之心谋物。这样就可以做到见广、闻远、论高、乐大,达至至广、至远、至高、至大的境地。能够做到这一点的人就可以被称为至神至圣者。

7.人天之辩。人即人事,天即天意,尽人事不一定得天意,不尽人事就一定不得天意,所谓“尽人事,听天命”,说的就是这个意思。由人天之辩而引出祈禳有无用处这一问题。天道福善祸淫,祈禳无用,君子惟行善积德而已。再由祈禳有无用处这一问题引出命分之辩。所谓命,就是命数;所谓分,就是应分。分与品性挂钩,而命却与品性无关。

8.利害之辩。此处的利害之辩主要不是讲利与害的关系,而是讲利害对人的影响。利害可以改变人的关系,剥夺人的天性,惟仁义能化之。

9.力分之辩。所谓力分,就是力量限度。负重若是在力分之内,身体无伤;负重若是在力分之外,身体易伤。因此,做事情应该量力而行。

10.易道。易道即易理。太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦生六十四卦。这就是天地万物的化生之道,亦即是完备的易道。在讲完完备的易道之后,以复卦、无妄卦和姤卦为例,阐释具体某卦的易理。在讲完复卦、无妄卦和姤卦的易理后,述说阴阳随四时变化而致令万物有生长收杀的过程。

11.先由人灵于万物这一说法而引出人物之辩,其中又回到体用之辩上,由“体用交”而得出“人物之道于是乎备”这一结论。接着,由人物之辩而引出圣人话题,着力描述圣人的特征及能力。最后,批判妄知、妄言。

12.借用孔子关于礼仪的言论为开端,对孔子进行赞颂。邵师认为,孔子之所以伟大,是因为他能够穷尽天地人三才之道,顺应自然,“行无辙迹”。

13.权变之辩。权为权衡,变为变化。惟有权衡,方知轻重;惟有变化,方能消长。轻重随物而定,消长随时而变。

14.回答樵夫关于人死而有知的疑问。

15.由樵夫之问而引出君子、小人之辩。邵师认为,无小人,不足以成君子,世治则君子胜于小人,世乱则小人胜于君子。

15.才正与不正之辩,其中又牵扯到利害之辩。有才而行正道,利人利己;有才而行不正之道,利己害人。

16.讲择用问题。君择臣,臣亦择君。有怎样的君主,就有怎样的臣子。君好义,则义者聚,国得繁而昌;君好利,则利者聚,国得削而亡。

17.就善与不善及治乱问题展开论述,在论述的过程中,又回到君子与小人之辩以及义利之辩上来。最后得出的结论就是:世治与君子、善、义相关联,而世乱则与小人、不善、利相关联。

相关文章:

千古雄文《渔樵问对》原文、译文、解析

邵雍《渔樵问对》:开悟奇文,揭示世界的终极意义 【邵雍《渔樵问对》:开悟奇文,揭示世界的终极意义】 邵雍(1011年1月21日-1077年7月27日,宋真宗大中祥符四年十二月二十五日戌时生至神宗熙宁十…...

uniapp 开发备忘录-防坑指南

uniapp 开发备忘录-防坑指南 npm run dev:mp-weixin 编译微信小程序报错: [plugin:uni:mp-using-component] Expected ‘,’ or ‘}’ after property value in JSON at position 解决方案:升级uniapp 到最新 alpha 版。(2024年7月13日&am…...

Simple_ReAct_Agent

参考自https://www.deeplearning.ai/short-courses/ai-agents-in-langgraph,以下为代码的实现。 Basic ReAct Agent(manual action) import openai import re import httpx import os from dotenv import load_dotenv, find_dotenvOPENAI_API_KEY os.getenv(OPEN…...

window wsl安装ubuntu

文章目录 wsl安装ubuntu什么是wsl安装wsl检查运行 WSL 2 的要求将 WSL 2 设置为默认版本查看并安装linux WSL2的使用如何查看linux文件wsl如何使用代理:方法1:方法2:通过 DNS 隧道来配置 WSL 的网络 如何将 WSL 接入局域网并与宿主机同网段使用VScode连接…...

在同一域名下,传递消息给另一个页面)

postmessage()在同一域名下,传递消息给另一个页面

这里是同域名下,getmessage.html(发送信息)传递消息给index.html(收到信息,并回传收到信息) index.html页面 <!DOCTYPE html> <html><head><meta http-equiv"content-type"…...

初始redis:在Ubuntu上安装redis

1.先切换到root用户 使用su命令切换到root 2.使用apt命令来搜索redis相关的软件包 命令:apt search redis 3.下载redis 命令: apt install redis 在Ubuntu 20.04中 ,下载的redis版本是redis5 4.查看redis状态 命令: netst…...

生物素结合金纳米粒子(Bt@Au-NPs ) biotin-conjugated Au-NPs

一、定义与特点 定义:生物素结合金纳米粒子,简称BtAu-NPs或biotin-conjugated Au-NPs,是指通过特定的化学反应或物理方法将生物素修饰到金纳米粒子表面,形成稳定的纳米复合材料。 特点: 高稳定性:生物素的修…...

LeetCode热题100刷题9:25. K 个一组翻转链表、101. 对称二叉树、543. 二叉树的直径、102. 二叉树的层序遍历

25. K 个一组翻转链表 /*** Definition for singly-linked list.* struct ListNode {* int val;* ListNode *next;* ListNode() : val(0), next(nullptr) {}* ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}* ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), nex…...

PyJWT,一个基于JSON的轻量级安全通信方式的python库

目录 什么是JWT? JWT的构成 PyJWT库简介 安装PyJWT 生成JWT 验证JWT 使用PyJWT的高级功能 自定义Claims 错误处理 结语 什么是JWT? 在介绍PyJWT这个Python库之前,我们首先需要了解什么是JWT。JWT,全称JSON Web Token&am…...

Golang | Leetcode Golang题解之第223题矩形面积

题目: 题解: func computeArea(ax1, ay1, ax2, ay2, bx1, by1, bx2, by2 int) int {area1 : (ax2 - ax1) * (ay2 - ay1)area2 : (bx2 - bx1) * (by2 - by1)overlapWidth : min(ax2, bx2) - max(ax1, bx1)overlapHeight : min(ay2, by2) - max(ay1, by1)…...

新手怎么使用GitLab?

GitLab新手指南: GitLab 是一个非常强大的版本控制和项目管理平台,对于新手来说,开始使用可能会有些许挑战,但只要跟着以下步骤,相信你就能很快上手。 1. 注册与登录 访问网站:打开浏览器,访问 GitLab官网…...

表情包原理

https://unicode.org/Public/emoji/12.1/emoji-zwj-sequences.txt emoji 编码规则介绍_emoji编码-CSDN博客 UTS #51: Unicode Emoji C UTF-8编解码-CSDN博客 创作不易,小小的支持一下吧!...

技术难点思考SpringBoot如何集成Jmeter开发

技术难点思考SpringBoot如何集成Jmeter开发 需求概述 构建一个高性能的压测平台,该平台需通过Spring Boot框架调用JMeter进行自动化压力测试。 解决方案一:使用Runtime类调用外部进程 技术概述 Java的Runtime类提供了与操作系统交互的接口࿰…...

如何快速使用C语言操作sqlite3

itopen组织1、提供OpenHarmony优雅实用的小工具2、手把手适配riscv qemu linux的三方库移植3、未来计划riscv qemu ohos的三方库移植 小程序开发4、一切拥抱开源,拥抱国产化 一、sqlite3库介绍 sqlite3库可从官网下载,当前版本为sqlite3 3.45.3ht…...

网络模型介绍

网络模型在网络领域中主要指的是用于描述计算机网络系统功能的各种框架,其中最具代表性的两种模型是OSI七层参考模型和TCP/IP四层参考模型。以下是对这两种网络模型的详细解析: 一、OSI七层参考模型 OSI(Open System Interconnection&#…...

and ByteRace 2024)

Codeforces Round #956 (Div. 2) and ByteRace 2024

A题:Array Divisibility 思路: 大水题 code: inline void solve() {int n; cin >> n;for (int i 1; i < n; i ) {cout << i << " \n"[i n];}return; } B题:Corner Twist 思路࿱…...

域名、网页、HTTP概述

目录 域名 概念 域名空间结构 域名注册 网页 概念 网站 主页 域名 HTTP URL URN URI HTML 超链接 发布 HTML HTML的结构 静态网页 特点 动态网页 特点 Web HTTP HTTP方法 GET方法 POST方法 HTTP状态码 生产环境下常见的HTTP状态码 域名 概念 IP地…...

Redisson分布式锁、可重入锁

介绍Redisson 什么是 Redisson?来自于官网上的描述内容如下! Redisson 是一个在 Redis 的基础上实现的 Java 驻内存数据网格客户端(In-Memory Data Grid)。它不仅提供了一系列的 redis 常用数据结构命令服务,还提供了…...

适合宠物饮水机的光电传感器有哪些

如今,随着越来越多的人选择养宠物,宠物饮水机作为一种便捷的饮水解决方案日益受到欢迎。为了确保宠物随时能够获得足够的水源,宠物饮水机通常配备了先进的光电液位传感器技术。 光电液位传感器在宠物饮水机中起着关键作用,主要用…...

『Python学习笔记』Python运行设置PYTHONPATH环境变量!

Python运行设置PYTHONPATH环境变量! 文章目录 一. Python运行设置PYTHONPATH环境变量!1. 解释2. 为什么有用3. 示例4. vscode配置 一. Python运行设置PYTHONPATH环境变量! export PYTHONPATH$(pwd) 是一个命令,用于将当前目录添…...

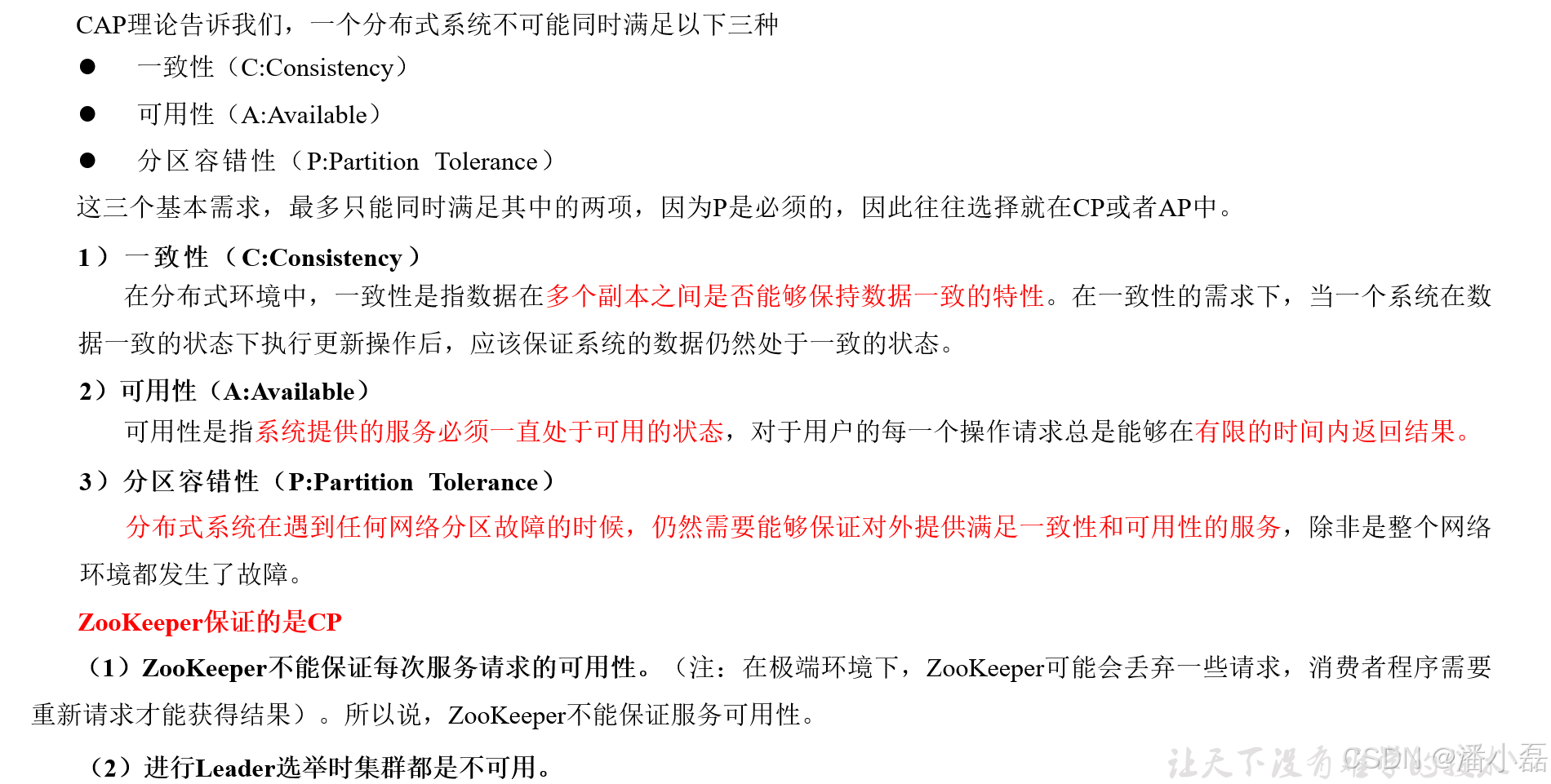

高频面试之3Zookeeper

高频面试之3Zookeeper 文章目录 高频面试之3Zookeeper3.1 常用命令3.2 选举机制3.3 Zookeeper符合法则中哪两个?3.4 Zookeeper脑裂3.5 Zookeeper用来干嘛了 3.1 常用命令 ls、get、create、delete、deleteall3.2 选举机制 半数机制(过半机制࿰…...

Golang dig框架与GraphQL的完美结合

将 Go 的 Dig 依赖注入框架与 GraphQL 结合使用,可以显著提升应用程序的可维护性、可测试性以及灵活性。 Dig 是一个强大的依赖注入容器,能够帮助开发者更好地管理复杂的依赖关系,而 GraphQL 则是一种用于 API 的查询语言,能够提…...

高危文件识别的常用算法:原理、应用与企业场景

高危文件识别的常用算法:原理、应用与企业场景 高危文件识别旨在检测可能导致安全威胁的文件,如包含恶意代码、敏感数据或欺诈内容的文档,在企业协同办公环境中(如Teams、Google Workspace)尤为重要。结合大模型技术&…...

Psychopy音频的使用

Psychopy音频的使用 本文主要解决以下问题: 指定音频引擎与设备;播放音频文件 本文所使用的环境: Python3.10 numpy2.2.6 psychopy2025.1.1 psychtoolbox3.0.19.14 一、音频配置 Psychopy文档链接为Sound - for audio playback — Psy…...

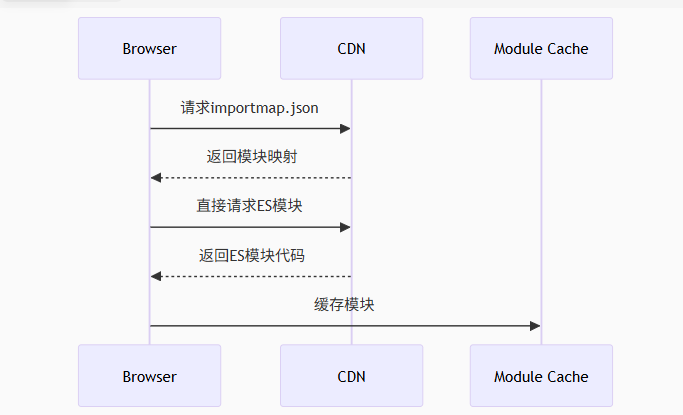

Module Federation 和 Native Federation 的比较

前言 Module Federation 是 Webpack 5 引入的微前端架构方案,允许不同独立构建的应用在运行时动态共享模块。 Native Federation 是 Angular 官方基于 Module Federation 理念实现的专为 Angular 优化的微前端方案。 概念解析 Module Federation (模块联邦) Modul…...

土地利用/土地覆盖遥感解译与基于CLUE模型未来变化情景预测;从基础到高级,涵盖ArcGIS数据处理、ENVI遥感解译与CLUE模型情景模拟等

🔍 土地利用/土地覆盖数据是生态、环境和气象等诸多领域模型的关键输入参数。通过遥感影像解译技术,可以精准获取历史或当前任何一个区域的土地利用/土地覆盖情况。这些数据不仅能够用于评估区域生态环境的变化趋势,还能有效评价重大生态工程…...

智能分布式爬虫的数据处理流水线优化:基于深度强化学习的数据质量控制

在数字化浪潮席卷全球的今天,数据已成为企业和研究机构的核心资产。智能分布式爬虫作为高效的数据采集工具,在大规模数据获取中发挥着关键作用。然而,传统的数据处理流水线在面对复杂多变的网络环境和海量异构数据时,常出现数据质…...

鸿蒙DevEco Studio HarmonyOS 5跑酷小游戏实现指南

1. 项目概述 本跑酷小游戏基于鸿蒙HarmonyOS 5开发,使用DevEco Studio作为开发工具,采用Java语言实现,包含角色控制、障碍物生成和分数计算系统。 2. 项目结构 /src/main/java/com/example/runner/├── MainAbilitySlice.java // 主界…...

)

Typeerror: cannot read properties of undefined (reading ‘XXX‘)

最近需要在离线机器上运行软件,所以得把软件用docker打包起来,大部分功能都没问题,出了一个奇怪的事情。同样的代码,在本机上用vscode可以运行起来,但是打包之后在docker里出现了问题。使用的是dialog组件,…...

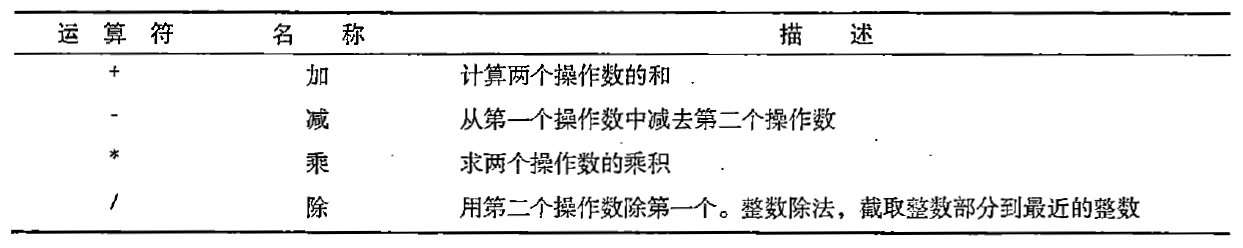

C# 表达式和运算符(求值顺序)

求值顺序 表达式可以由许多嵌套的子表达式构成。子表达式的求值顺序可以使表达式的最终值发生 变化。 例如,已知表达式3*52,依照子表达式的求值顺序,有两种可能的结果,如图9-3所示。 如果乘法先执行,结果是17。如果5…...